El Retablo (2017) de Álvaro Delgado-Aparicio es una película que funciona en el escenario de los andes ayacuchanos: planos abiertos opresivos que enfrentan las esferas públicas y privadas de la vida de los personajes. La frontalidad de la composición de los encuadres son como un genuino retablo de maguey, y el idioma quechua es el vehículo de comunicación rural que se opone a lo urbano. Todos ellos son elementos vivos y actuales en la sociedad andina peruana, pero también hay ciertos aspectos que trasmiten una imagen de exotismo, en mi opinión, malsano. A ver.

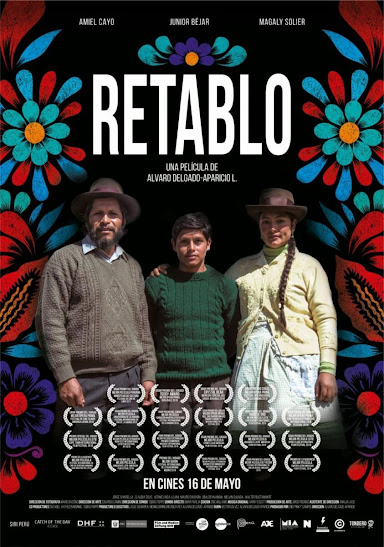

La película narra la historia de Segundo Páucar (Junior Béjar Roca), hijo y aprendiz de Noé (Amiel Cayo), eximio maestro retablista, en una comunidad rural cercana a la ciudad de Ayacucho. La estrecha relación entre padre-hijo, maestro-pupilo acaba cuando Segundo, desde la tolva de una camioneta, ve a su padre masturbar plácidamente al conductor del vehículo que transporta. Desde ese momento, su mundo se derrumba y la admiración que sentía al inicio se desvanece y empieza un gran proceso de maduración. Se enfrenta a su padre, pero nunca se lo dice directamente. Guarda silencio y eso le incomoda a Anatolia (Magaly Solier), quien piensa que Segundo es desagradecido y malcriado, pero hay algo más, y quizá sea esto lo más importante: se enfrenta a sí mismo. Duda de su sexualidad y piensa -quizá tenga razón- que su padre le ha heredado no solo las habilidades artísticas de las manos que trabajan magistralmente el yeso y la madera, sino también el gusto por los de su mismo sexo. Para reafirmar su virilidad se vuelve agresivo, tosco y vulgar. Y, con la finalidad de extirpar todo indicio de duda, busca tener sexo a la fuerza con la joven frutera del mercado: se escabulle bajo la oscuridad de la noche hasta llegar a su cuarto, la destapa, pero no puede hacer nada.

Volverá a confiar en su padre, aunque muy tarde porque aquel fue descubierto en un acto sodomítico con otro comunero, y ha sido apedreado. No quedará salida al anatema y el único refugio será el exilio, aunque Noé finalmente preferirá la muerte.

Algunos puntos de la narración la emparientan con La nación clandestina(1989), del boliviano Jorge Sanjinés, donde también acontece un tipo de expulsión de una comunidad rural del personaje principal, pero por otros motivos,

El determinismo sexual en Segundo (el número dos, el que continúa) y Noé hace que la película adquiera ciertos rasgos naturalistas, propios de las teorías racialistas de Gustave Le Bon y otros científicos del siglo XIX, donde se asume que los males, vicios, degeneraciones físicas y, más aún, morales se heredan. De esa manera, la hija de una prostituta será también una prostituta. Es la base de la narrativa naturalista de Emilio Zola. En este caso, sin embargo, habría que preguntarse ¿el vicio de la homosexualidad es heredable? No lo creo. Viéndolo de ese modo, Retablo parece decir: El gusto por los de tu mismo sexo es heredado y si eres homosexual, y vives en un pueblo de los andes (la lucha entre lo privado y lo público), por más que seas buena persona, acabarás siendo apedreado y solo podrás salvarte con la muerte.

Este aspecto de la película difiere de la realidad porque los pueblos del ande también han entrado en una etapa de postmodernismo muy particular, donde los códigos de comportamiento, de educación y de la construcción de géneros sexuales han ido cambiando. El celular, la computadora y la televisión están en cada hogar, incluso antes que otras comodidades domésticas. Y muchas costumbres, hábitos y percepciones no son las mismas que hace veinte o treinta años. Por esto resulta un poco inverosímil creer la muerte de Noé, cuando en toda comunidad actual hay homosexuales o warmilachas, que son víctimas de burlas, sí, pero dentro de un marco de relativa tolerancia, y que asumen ciertos roles femeninos como el tejido, la cocina o la crianza de niños.

La amistad entre Segundo y un compañero suyo también plantea rasgos inverosímiles: un joven que vistiendo de modo urbano, con gorra y polera, habla en un quechua muy poco contaminado por otros préstamos del español. Además, la película sucede en la actualidad y todos los que viven en un pueblo similar tienen un celular Claro, cuya señal tramonta hasta el último rincón de la sierra.

Lejos de lo que plantea Óscar Catacora en Wiñaypacha (2017) con una construcción narrativa y visual potentes, Retablo resulta truculenta. Reconstruye una imagen falsa y burda, casi folklórica del ande, que mira el mundo indígena peruano como fuente de exotismo y, peor aún, caricaturiza el comportamiento del hombre rural de los andes.

Cajamarca, mayo de 2019

Publicado en Gatonegro, junio de 2019